內容簡介

【封面故事】

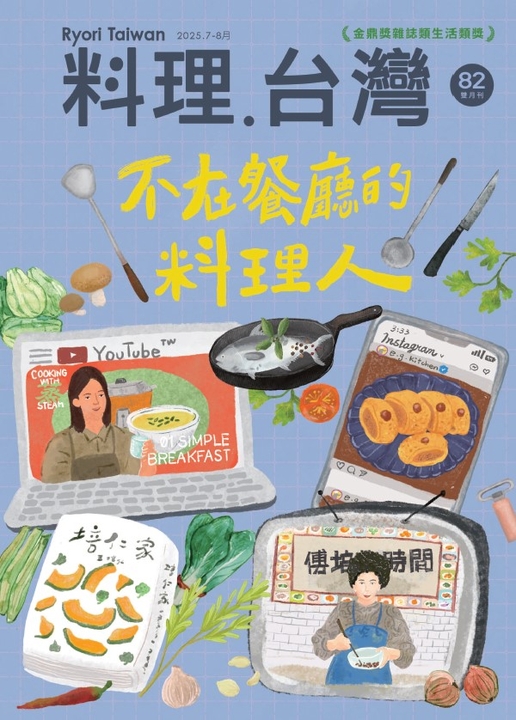

不在餐廳的料理人

這些不在餐廳的料理人,像是幫我們另闢一條認識食物的蹊徑,是他們教會了我們,如何將料理實踐在日復一日的生活裡,練就出可以餵養自己的工夫。也是他們始終在食譜文字裡,在 YouTube 影片裡,在每次短暫而深刻的時光裡,讓我們一次次地愛上料理。

【編者的話】

每個時代,學做菜的方式各有不同。從傅培梅老師打破傳統師徒制,開設烹飪教室、撰寫食譜開始,到有線電視開放後,百家爭鳴的飲食節目讓料理成為休閒娛樂。如今自媒體與社群平台興起,人人都可成為教學影片的主角,甚至將料理實踐為一種生活風格。

這期「不在餐廳的料理人」,聚焦那些不以餐廳為職場,卻透過不同形式參與飲食文化傳遞的人。不論是否具備專業廚師身分,他們用自己的方式延續對料理的熱愛,也讓學做菜的路徑更加自由、多元,拓展出狹小廚房之外的無限可能。

總編輯 陳怡伶

日前造訪一家難訂位的早午餐店,雖然餐點美味,卻因座位燈光昏暗,難以拍出滿意的食物照,整體用餐體驗打了折扣。這期〈待客滋道〉指出:餐廳的隱形殺手,正是對環境細節的忽視。從燈光設計到空間氛圍,如何創造「亮點」,已是餐廳在市場中勝出的關鍵之一。

副主編 洪麗君

幾年前在苗栗參與餐廳評鑑時, 凡是客家餐廳,都會端上經典的「客家小炒」,每家各具巧思,配方不盡相同。本期〈職人細語〉專訪首烏客家海鮮餐廳主廚廖政竑,他顛覆我對這道菜的傳統想像,放大豆干與肉的比例、「小炒」變「大炒」,詮釋出獨具一格的客家風味。

編輯 謝懿慧

剛出鍋的章魚燒,淋上甜醬油、美乃滋、芥末,撒上青海苔與柴魚,上升的熱氣牽引薄薄的柴魚片舞動,是我對其最深刻的飲食印象。〈地方滋味踏查〉來到台東成功,才知道柴魚吃法無比豐富,加到湯裡、包到麻糬裡、炒成蜜汁柴魚酥,每樣皆是柴魚鄉的溫柔滋味。

編輯 徐菀臨

國中時突然流行起香菇太空包,猶記在琳瑯滿目的菇之中,我選擇讓藍寶石菇在家中角落撐起傘柄,最終再將之鮮炒入口。此次閱讀到「菇神」馬康主廚對菇的理解,才發現彼時鼻腔的潮潤、刀尖割過的震動與舌尖的鮮濃,或許就是我最初與土地網絡產生連結的訊號。

編輯 陳彥君

不在餐廳的料理人

這些不在餐廳的料理人,像是幫我們另闢一條認識食物的蹊徑,是他們教會了我們,如何將料理實踐在日復一日的生活裡,練就出可以餵養自己的工夫。也是他們始終在食譜文字裡,在 YouTube 影片裡,在每次短暫而深刻的時光裡,讓我們一次次地愛上料理。

【編者的話】

每個時代,學做菜的方式各有不同。從傅培梅老師打破傳統師徒制,開設烹飪教室、撰寫食譜開始,到有線電視開放後,百家爭鳴的飲食節目讓料理成為休閒娛樂。如今自媒體與社群平台興起,人人都可成為教學影片的主角,甚至將料理實踐為一種生活風格。

這期「不在餐廳的料理人」,聚焦那些不以餐廳為職場,卻透過不同形式參與飲食文化傳遞的人。不論是否具備專業廚師身分,他們用自己的方式延續對料理的熱愛,也讓學做菜的路徑更加自由、多元,拓展出狹小廚房之外的無限可能。

總編輯 陳怡伶

日前造訪一家難訂位的早午餐店,雖然餐點美味,卻因座位燈光昏暗,難以拍出滿意的食物照,整體用餐體驗打了折扣。這期〈待客滋道〉指出:餐廳的隱形殺手,正是對環境細節的忽視。從燈光設計到空間氛圍,如何創造「亮點」,已是餐廳在市場中勝出的關鍵之一。

副主編 洪麗君

幾年前在苗栗參與餐廳評鑑時, 凡是客家餐廳,都會端上經典的「客家小炒」,每家各具巧思,配方不盡相同。本期〈職人細語〉專訪首烏客家海鮮餐廳主廚廖政竑,他顛覆我對這道菜的傳統想像,放大豆干與肉的比例、「小炒」變「大炒」,詮釋出獨具一格的客家風味。

編輯 謝懿慧

剛出鍋的章魚燒,淋上甜醬油、美乃滋、芥末,撒上青海苔與柴魚,上升的熱氣牽引薄薄的柴魚片舞動,是我對其最深刻的飲食印象。〈地方滋味踏查〉來到台東成功,才知道柴魚吃法無比豐富,加到湯裡、包到麻糬裡、炒成蜜汁柴魚酥,每樣皆是柴魚鄉的溫柔滋味。

編輯 徐菀臨

國中時突然流行起香菇太空包,猶記在琳瑯滿目的菇之中,我選擇讓藍寶石菇在家中角落撐起傘柄,最終再將之鮮炒入口。此次閱讀到「菇神」馬康主廚對菇的理解,才發現彼時鼻腔的潮潤、刀尖割過的震動與舌尖的鮮濃,或許就是我最初與土地網絡產生連結的訊號。

編輯 陳彥君

章節目錄

個人專欄

06 客家料理的寰宇分佈|蕭新煌

08 飲食回憶不只是在家鄉-かに道楽|張玉欣

12 農場到餐桌食療處方 Arpège、Haoma 和大哥茶餐廳|謝嫣薇

16 雲梅、水晶與北歐小說家的手稿|何航順

18從共創到共毀 餐廳服務價值實踐的新視角|鄧惠文

專題企劃

不在餐廳的料理人

22 不在餐廳的料理人|林家豪(特約主編)

24 時代的味道:台灣戰後到二十世紀末的食譜風景|潘宗億

26 改變餐桌的經典食譜|謝懿慧

28 在快時代 王培仁寫下一本慢食譜|劉亞涵

32 大象主廚用Instagram走進六十萬人的餐桌|賴郁薇

36以大同電鍋為媒 雲海嚴選將台灣味端上YouTube|蔡萱

40細川亞衣 在料理教室實踐生活哲學|二瓶里美

風土識食

48 一朵菇的心靈清湯 為你而煮|游惠玲

52 從剩米到酒香 中福酒廠釀出台灣米的第二生命|余得如

56 南投埔里紅甘蔗 爐灶鼎沸的甘甜味|古佳峻

職人細語

66 首烏客家海鮮餐廳廖政竑 格鬥魂與料理心|賴郁薇

舌尖設計學

72 健康於筷設計日常 從餐桌出發的生活提案|鄭惠文

餐飲市場動態

Z世代餐桌革命

76 重寫餐桌規則 Z 世代飲食革命|陳念玲

78 棠棠甜點工作室 新世代餐飲消費體驗邏輯

80 朱雀咖哩 社群時代的餐飲設計學

82 面對消費世代更替 MMHG 林泉的餐飲思維進化論

地方滋味踏查

台東成功 百年柴魚鄉 巫祈睿(特約主編)

88 台東成功餐桌 百年的柴魚飲食文化|王巧惠

90 福和成餅舖 柴魚香裡的幸福和成功

92 大慶柴魚 海洋與時間的乾貨博物館

94成功海銀行 儲存台東的食欲與記憶

96有間小店 綠島人的鰹魚多重宇宙

飲饌百味

100 夏令食物語 雲南菌子火鍋|游旨价

104 Geranium 的北歐餐桌 自然、料理與風味詩|吳宜璘

餐飲情報

108 地方美食節

108 餐飲研討會與賽事

108 展覽資訊

109 餐飲消費

06 客家料理的寰宇分佈|蕭新煌

08 飲食回憶不只是在家鄉-かに道楽|張玉欣

12 農場到餐桌食療處方 Arpège、Haoma 和大哥茶餐廳|謝嫣薇

16 雲梅、水晶與北歐小說家的手稿|何航順

18從共創到共毀 餐廳服務價值實踐的新視角|鄧惠文

專題企劃

不在餐廳的料理人

22 不在餐廳的料理人|林家豪(特約主編)

24 時代的味道:台灣戰後到二十世紀末的食譜風景|潘宗億

26 改變餐桌的經典食譜|謝懿慧

28 在快時代 王培仁寫下一本慢食譜|劉亞涵

32 大象主廚用Instagram走進六十萬人的餐桌|賴郁薇

36以大同電鍋為媒 雲海嚴選將台灣味端上YouTube|蔡萱

40細川亞衣 在料理教室實踐生活哲學|二瓶里美

風土識食

48 一朵菇的心靈清湯 為你而煮|游惠玲

52 從剩米到酒香 中福酒廠釀出台灣米的第二生命|余得如

56 南投埔里紅甘蔗 爐灶鼎沸的甘甜味|古佳峻

職人細語

66 首烏客家海鮮餐廳廖政竑 格鬥魂與料理心|賴郁薇

舌尖設計學

72 健康於筷設計日常 從餐桌出發的生活提案|鄭惠文

餐飲市場動態

Z世代餐桌革命

76 重寫餐桌規則 Z 世代飲食革命|陳念玲

78 棠棠甜點工作室 新世代餐飲消費體驗邏輯

80 朱雀咖哩 社群時代的餐飲設計學

82 面對消費世代更替 MMHG 林泉的餐飲思維進化論

地方滋味踏查

台東成功 百年柴魚鄉 巫祈睿(特約主編)

88 台東成功餐桌 百年的柴魚飲食文化|王巧惠

90 福和成餅舖 柴魚香裡的幸福和成功

92 大慶柴魚 海洋與時間的乾貨博物館

94成功海銀行 儲存台東的食欲與記憶

96有間小店 綠島人的鰹魚多重宇宙

飲饌百味

100 夏令食物語 雲南菌子火鍋|游旨价

104 Geranium 的北歐餐桌 自然、料理與風味詩|吳宜璘

餐飲情報

108 地方美食節

108 餐飲研討會與賽事

108 展覽資訊

109 餐飲消費

看更多

收起來

個人專欄

06 客家料理的寰宇分佈|蕭新煌

08 飲食回憶不只是在家鄉-かに道楽|張玉欣

12 農場到餐桌食療處方 Arpège、Haoma 和大哥茶餐廳|謝嫣薇

16 雲梅、水晶與北歐小說家的手稿|何航順

18從共創到共毀 餐廳服務價值實踐的新視角|鄧惠文

專題企劃

不在餐廳的料理人

22 不在餐廳的料理人|林家豪(特約主編)

24 時代的味道:台灣戰後到二十世紀末的食譜風景|潘宗億

26 改變餐桌的經典食譜|謝懿慧

28 在快時代 王培仁寫下一本慢食譜|劉亞涵

32 大象主廚用Instagram走進六十萬人的餐桌|賴郁薇

36以大同電鍋為媒 雲海嚴選將台灣味端上YouTube|蔡萱

40細川亞衣 在料理教室實踐生活哲學|二瓶里美

風土識食

48 一朵菇的心靈清湯 為你而煮|游惠玲

52 從剩米到酒香 中福酒廠釀出台灣米的第二生命|余得如

56 南投埔里紅甘蔗 爐灶鼎沸的甘甜味|古佳峻

職人細語

66 首烏客家海鮮餐廳廖政竑 格鬥魂與料理心|賴郁薇

舌尖設計學

72 健康於筷設計日常 從餐桌出發的生活提案|鄭惠文

餐飲市場動態

Z世代餐桌革命

76 重寫餐桌規則 Z 世代飲食革命|陳念玲

78 棠棠甜點工作室 新世代餐飲消費體驗邏輯

80 朱雀咖哩 社群時代的餐飲設計學

82 面對消費世代更替 MMHG 林泉的餐飲思維進化論

地方滋味踏查

台東成功 百年柴魚鄉 巫祈睿(特約主編)

88 台東成功餐桌 百年的柴魚飲食文化|王巧惠

90 福和成餅舖 柴魚香裡的幸福和成功

92 大慶柴魚 海洋與時間的乾貨博物館

94成功海銀行 儲存台東的食欲與記憶

96有間小店 綠島人的鰹魚多重宇宙

飲饌百味

100 夏令食物語 雲南菌子火鍋|游旨价

104 Geranium 的北歐餐桌 自然、料理與風味詩|吳宜璘

餐飲情報

108 地方美食節

108 餐飲研討會與賽事

108 展覽資訊

109 餐飲消費

06 客家料理的寰宇分佈|蕭新煌

08 飲食回憶不只是在家鄉-かに道楽|張玉欣

12 農場到餐桌食療處方 Arpège、Haoma 和大哥茶餐廳|謝嫣薇

16 雲梅、水晶與北歐小說家的手稿|何航順

18從共創到共毀 餐廳服務價值實踐的新視角|鄧惠文

專題企劃

不在餐廳的料理人

22 不在餐廳的料理人|林家豪(特約主編)

24 時代的味道:台灣戰後到二十世紀末的食譜風景|潘宗億

26 改變餐桌的經典食譜|謝懿慧

28 在快時代 王培仁寫下一本慢食譜|劉亞涵

32 大象主廚用Instagram走進六十萬人的餐桌|賴郁薇

36以大同電鍋為媒 雲海嚴選將台灣味端上YouTube|蔡萱

40細川亞衣 在料理教室實踐生活哲學|二瓶里美

風土識食

48 一朵菇的心靈清湯 為你而煮|游惠玲

52 從剩米到酒香 中福酒廠釀出台灣米的第二生命|余得如

56 南投埔里紅甘蔗 爐灶鼎沸的甘甜味|古佳峻

職人細語

66 首烏客家海鮮餐廳廖政竑 格鬥魂與料理心|賴郁薇

舌尖設計學

72 健康於筷設計日常 從餐桌出發的生活提案|鄭惠文

餐飲市場動態

Z世代餐桌革命

76 重寫餐桌規則 Z 世代飲食革命|陳念玲

78 棠棠甜點工作室 新世代餐飲消費體驗邏輯

80 朱雀咖哩 社群時代的餐飲設計學

82 面對消費世代更替 MMHG 林泉的餐飲思維進化論

地方滋味踏查

台東成功 百年柴魚鄉 巫祈睿(特約主編)

88 台東成功餐桌 百年的柴魚飲食文化|王巧惠

90 福和成餅舖 柴魚香裡的幸福和成功

92 大慶柴魚 海洋與時間的乾貨博物館

94成功海銀行 儲存台東的食欲與記憶

96有間小店 綠島人的鰹魚多重宇宙

飲饌百味

100 夏令食物語 雲南菌子火鍋|游旨价

104 Geranium 的北歐餐桌 自然、料理與風味詩|吳宜璘

餐飲情報

108 地方美食節

108 餐飲研討會與賽事

108 展覽資訊

109 餐飲消費